今月の

今月の

特集

2025.3.1

目的をもって取り組み、

未来を切り拓く!

みんなの力で明るい世の中をつくる

恩師小谷喜美先生 五十五回忌御法要(青年部当番)

人間は常に心の迷いというものが生じます。あの人がああ言ったからこうしようか、今忙しいから今度にしようかと。その迷いというものは、誰がつくるものではない。自分自身がつくっている。ご先祖ご供養の教えをただ一筋に決定(けつじょう)して、まっしぐらに努力していく念願を奉ったなら、悪いことが起きても必ずや自然の中に解決していく道がつくと、私は信じております。

恩師小谷喜美先生の御説法から

2月9日、恩師小谷喜美先生五十五回忌御法要(青年部当番)が弥勒山で執り行われた。青年の育成に生涯をかけて尽力され、我が子のように慈愛にあふれる眼差(まなざ)しで見守り続けられた小谷恩師。参列した青年たちは、そのご恩に応え、より良い世の中を築いていこうと決意を固めた。ここでは前田康喜青年部部長のメッセージ、参列者の声を、当日の写真とともに紹介する。

ともに参列した仲間と弥勒堂参拝へ

MESSAGE

青年部部長 前田康喜

| “相手じゃない、自分なんや”。

気づいたときこそ変われるチャンス!

私が霊友会の教えに取り組むようになった大きなきっかけは、父親でした。厳格で、私たち息子を絶対に甘やかさなかった父。褒められた記憶もほとんどなく、怖い存在でした。でも、父のまわりには、地元の友人や後輩、霊友会の仲間……たくさんの人がいました。厳しいけど情に厚く、みんなに慕われ、いつも輪の中心にいる。その姿はほんまにカッコよくて、私は父の背中をずっと追いかけてきました。そして今、私にも一緒に霊友会の教えに取り組む仲間が増え、憧れていた父に近づけた気がしていたんです。

しかし、それは自分の思い違いだったと気づかされたことがありました。職場の部下から「雰囲気が怖いです」と言われたこと。「青年部決起のつどい in 弥勒山」に向けて、前向きに取り組もうとしない会員に腹を立てていたこと。愛する娘たちを叱るとき、汚い言葉遣いになっていると妻に指摘されたこと。憧れた父とは真逆の自分がそこにいたんです。

“相手が悪いんじゃない。聞いてもらえない、弥勒山に行こうと思ってもらえない自分に原因があるんや”。これまで先輩に教えてもらってきたことを思い出して、ほんまに心を入れ替えて、自分の行いを変えていきました。部下に口出ししたくなる気持ちを抑え、相手の話をよく聞くように。会員には、自分が気づいたことを話し、申し訳なかったと伝えました。

すると、部下の方から仕事の相談をされるようになったり、会員が「決起のつどいに行く」とすごく前向きに取り組むようになったんです。自分の心が、行いが変わると、ほんまにすべてが変わっていくんやなと実感しました。

導きに取り組み、いろんな人と関わる中で、気づいたことを行いに変える。その繰り返しの中で自分が成長し、その生き方を示すことで、会員にも同じように取り組んでもらえる。子どもたちにも、こういう大人になりたいと言ってもらえるんだろうと思います。

自分の悪いところに気づいたときこそ、変われるチャンスです。自分なりの目的をもって、たくさんの人に声をかけ、心を磨いて自分づくりをしながら仲間づくりをしていく。そんな修行にみんなで取り組んで、心豊かな青年の仲間の輪を広げ、世の中に貢献していきましょう!

参列者の声

持病があって子どもをもつことをあきらめていた私。ようやく授かることができ、今、お腹に赤ちゃんがいます。この子にとっての最高の母親になれるように、主人が安心して仕事ができる最高の妻になれるように、友人や会員から「あなたがいてよかった」と言ってもらえる一番の存在になれるように、導き、つどい、経行に全力で取り組みます。(30 歳・女性)

=====================================================

去年、バーベキューのつどいをしているときに偶然、通りがかったことで知り合い、導いた会員がいます。その後も一緒にご飯を食べたり、スポーツをしたり、弥勒山にも2人で参加することができました。でも、仕事が忙しくなってくると、だんだん関わりが薄くなり、つどいのときだけ声をかけるように……。せっかく彼が教えに巡り合ったのに、その縁をこちらから閉ざしていたことを反省しました。地元に帰ったらさっそく連絡します。(20 代・男性)

=====================================================

=====================================================

ただ一筋に決定して、まっしぐらに努力していく」。この小谷恩師のご説法が心に残りました。最近、まわりの状況に振り回されたり、相手の発言にイライラしたりすることが多かったんですけど、勇気をもらえた気がします。この教えを信じて、行じて、一歩一歩先に進みたいと思います。(27 歳・男性)

=====================================================

前田青年部部長が、「お父さんのようになりたくて、霊友会をやるようになった」と話しているのを聞いて、ハッとさせられました。私は今、お経も、導きも、つどいも、弥勒山も、私にできることは何でもしようと思って取り組んでいます。でも、自分がどうなりたいのかって、普段、考えることはなかったよなって思ったんです。そうだ、私は幸せな家庭を築きたくてこの教えに取り組むようになったんだって。いつしか忘れていた原点をあらためて確認することができました。まわりにはいろんな事情で悩んでいる人がいます。その人たちと一緒に、みんなで幸せな家庭を築いていきたい。もっともっとやる気が湧いてきました。(27 歳・女性)

=====================================================

青年に寄せられた恩師小谷喜美先生の思い

「一人でも不幸な人があってはならない」と、霊友会の教えを開かれた恩師久保角太郎先生。そのご遺志を受け継がれた恩師小谷喜美先生は、昭和29 年(1954)に青年部を創立。昭和39 年(1964)、青年の修練道場―弥勒山を建立されました。また、久保恩師とともに常に先頭に立って社会貢献に取り組まれた小谷恩師は、青年部の社会貢献活動も大きく後押しされました。青年に寄せられた小谷恩師の思いを紹介します。

01.次代を担う青少年の育成こそ、

霊友会が国家・社会に果たすべき大きな役割

霊友会は創立以来、久保・小谷両恩師が先頭に立たれ、さまざまな奉仕活動と社会事業に取り組んでいました。その実績が評価され、昭和28年(1953)3月、日本赤十字社から、小谷恩師がある要請を受けたのです。それは、戦後日本の福祉事業増進と、それを担うボランティア精神を社会に広げていくため、日本赤十字社の親善大使として、欧米各国の福祉施設および社会事業の視察をするというものでした。

そして同年7月、アメリカ、イギリスをはじめ、さまざまな国を歴訪された小谷恩師。その中で、英国赤十字社のバーク顧問と会談されたときのことを、小谷恩師は後年、次のように回想されています。

◇

欧米では、子どもたちにも小さい頃から社会奉仕の精神を教え育んでいる。今の我が国との違いはここにある。日本人には、社会への眼差しや思いやりが欠けている。

しかし、法華経の精神に目覚め、菩提心をもって社会全体に大きく目を開けば、必ずや社会奉仕の精神は生かされる。

◇

小谷恩師は帰国後、奉仕活動と社会事業により一層取り組まれるとともに、「次代を担う青少年の育成こそ、霊友会が国家・社会に果たすべき大きな役割である」と明言。そして昭和29年(1954)、4月11日、霊友会青年部を創立されたのです。

ロンドンの英国赤十字社本社を訪ね、バーク顧問(左)と会談された小谷恩師。恩師の奥に写っているのは随行の濱口八重国友婦人会理事(後に第二十二支部長、第3代会長)

02.「社会に貢献したい」

青年部の思いから生まれた点訳奉仕、朗読奉仕

創立直後から、全国に仲間の輪を広げていく中で、「社会に貢献したい」という強い思いが生まれていた青年部。小谷恩師も奨励され、最初に取り組んだ社会奉仕活動が、視覚・聴覚障がい者のための点訳奉仕や朗読奉仕でした。

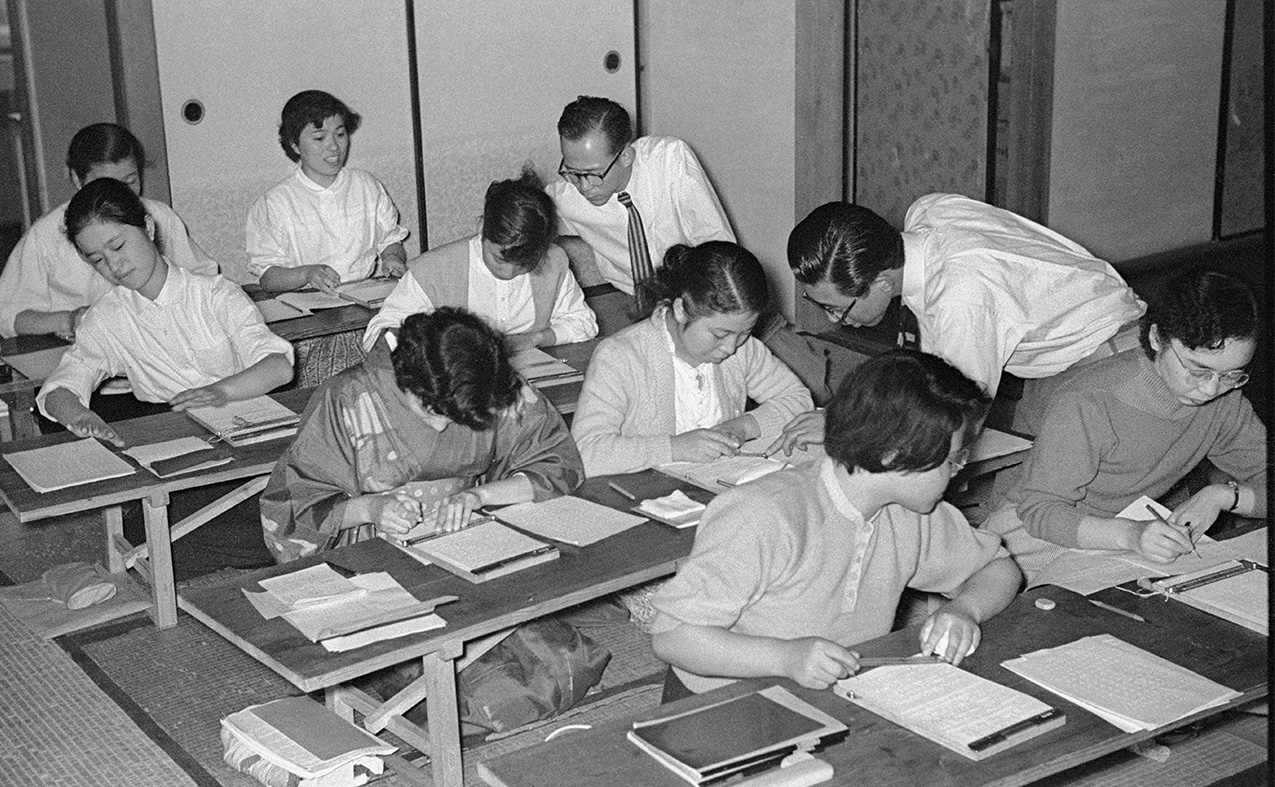

点字指導者講習会に参加した青年部の有志5人が講師となり、東京・大阪などで青年部を対象に点字講習会を開催。多くの点訳奉仕者を生み出していきました。朗読奉仕は昭和32年(1957)1月から、視覚障がい者の施設で行われ、その後、毎月行われるようになりました。

そして小谷恩師の後押しもあり、長年の念願であった『青経巻』の点訳が青年部有志の手によって行われ、昭和34年(1959)に点訳青経巻12冊が完成。同年5月、第3回青年部全国大会において、小谷恩師から7人の視覚障がい者に点訳青経巻が手渡されました。

そして、点訳奉仕をされた7人の青年部員に表彰状を授与された小谷恩師は、次のように述べられました。

◇

このたび点字の青経巻が完成しましたことは、一言一句を点字にするという、本当に仏の慈悲、仏の心がなければできないことです。努力して点字にしてくださる方があって、それをお受けになる方がある。このような両方の立派な姿を、私も肝に銘じた次第でございます。

点字の青経巻をお贈りくださいました方々に対し、心から深い感謝の意を表すとともに、今後ますますこのような本当の社会奉仕活動を続けていただくことを望みます。青年部がこのように立派になっていきましたなら、霊友会はますます発展していく。日本国の立派な礎となって世界の平和を建設することができるという確信を得て、私は安心をいたしました。

昭和30 年(1955)9月、青年部を対象にした点字講習会の様子

03.弥勒山は、

世の中の役に立つための自分をつくる場所

小谷恩師が弥勒山の建立の念願に入られたのは、昭和30年(1955)頃だと言われています。日本は戦後の混乱期で、ヒロポンなどの覚せい剤がまん延し、青少年の心身を蝕んでいることが大きな社会問題となっていました。若者の可能性が閉ざされていくことに危機感を感じられた小谷恩師は、青年部を創立された10年後の昭和39年(1964)、青年の修行の場として弥勒山を建立されました。

小谷恩師は、『明法』昭和34年(1959)5月号で、次のように話されています。

◇

霊友会をつくりましたときに、若い人たちを導いて育成することを、亡くなられた久保恩師はよくおっしゃっておられました。みなさんは、夏は七面山の修行、冬には寒の修行を行じておられますが、世の中の進歩とともに、それだけでは、みなさんが物足りないようにお考えになると思うので、念願をずっと続けておりました。そこで、弥勒山を建立して、世の中の役に立つために、社会の勉強あるいは仏教の勉強をしていただきたいと思ったのです。(中略)

大勢の人が菩提心をもってこのご先祖ご供養の教えを生かしていけるようにというわけですから、決して難しいことではなくして、どなたでもできることなのです。朝寝をした人は修行によって悟らせていただくとか、親の言うことを聞かなかった人たちはいろいろな体験談を聞いたりして、修行は大勢でやったなら生きていくと思います。自分の魂は一つであって、自分の五体の中には他人の魂は入っておらないのですが、人に左右される心の動きというものを、青年部はつかんでいただきたいと思います。

昭和42 年(1967)に開催された、青年部弥勒山冬の修行(女子班)から。分科会で発表する参加者

<

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

>