今月の

今月の

特集

2021.2.1

みんなの力で世の中を元気に!

社会をつくっているのは、私たち一人ひとりの人間だ。職場の中で、日頃の人間関係の中で、人のため、世の中のためにできることはたくさんある。

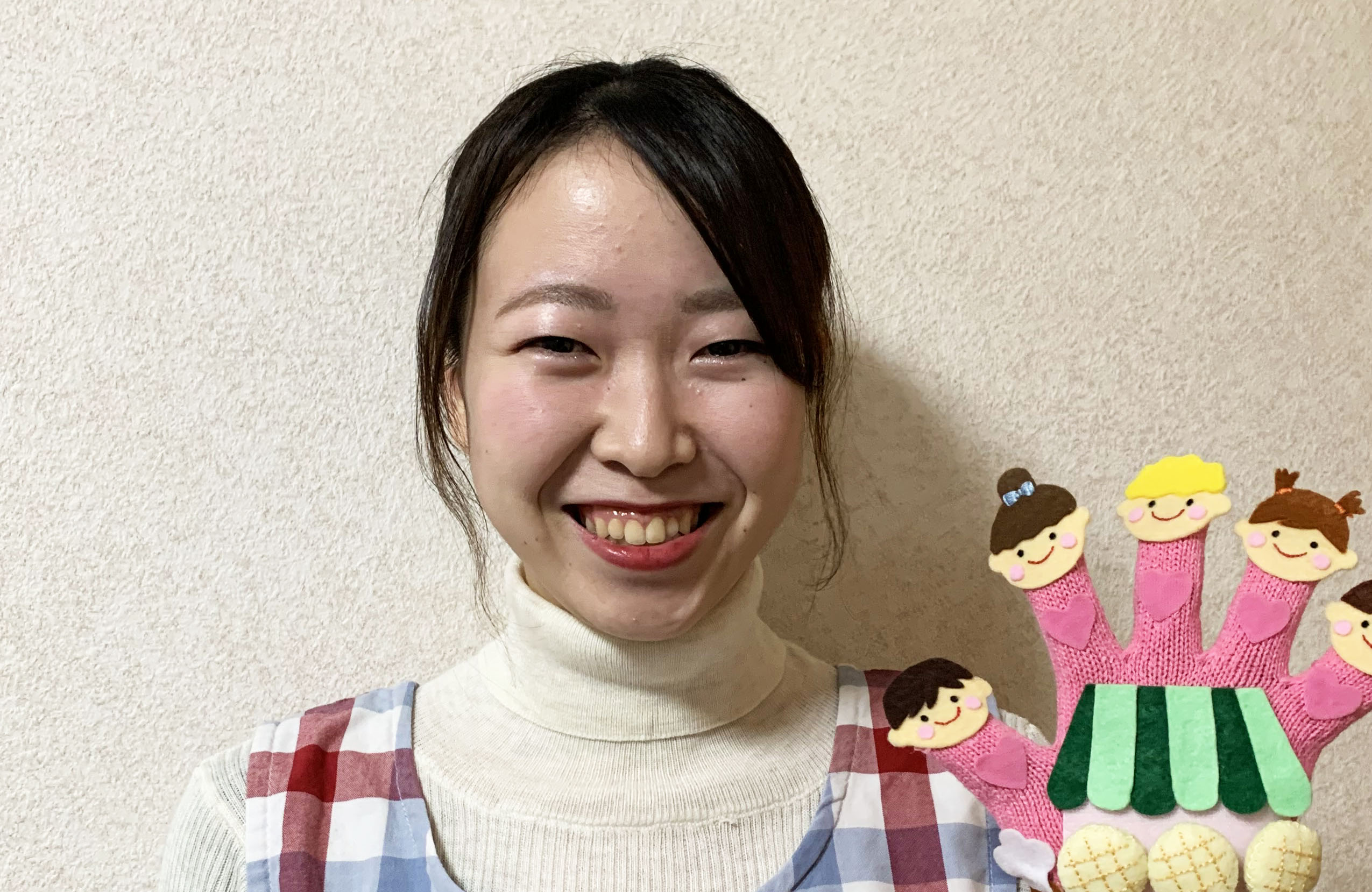

保育士として働く河村莉奈さん令和2年6月「Myおせっかい」月間賞を受賞した妹尾道子さんの「Myおせっかいstory」「Our おせっかいトークライブ〜社会の問題に目を向ける〜」で登壇した青年たちのエピソードと前田康喜青年部部長の声をご紹介します。

-

- ■①— 保育士として、 今、私にできることを〜Myおせっかいstory その1〜

私は保育士をしています。子どもが大好きで、今は天職だと思っていますが、働き始めた頃は大変でした。…続きを読む

- ■②— 人を思う仲間がいる。 すごく嬉しくて、心強い!〜Myおせっかいstory その2〜

8年前、母と一緒に弥勒山に参加したことがきっかけで、霊友会活動に取り組むようになった私。…続きを読む - ■③— 「Our おせっかいトークライブ~社会の問題に目を向ける~」〜青年たちの実感エピソード〜

地元の小学生たちにボランティアで剣道を教えています。子どもたちと接する中で感じているのは、自分さえよければいいという子が多いこと。…続きを読む

- ■①— 保育士として、 今、私にできることを〜Myおせっかいstory その1〜

①保育士として、 今、私にできることを〜Myおせっかいstoryその1〜

私は保育士をしています。子どもが大好きで、今は天職だと思っていますが、 働き始めた頃は大変でした。私が働く幼稚園は先輩からの指導がとても厳しく、ミスをしないように、怒られないようにと、私は常にビクビクしていました。子どものことを一番に考えないといけないのに、ふと気づくと、先輩たちの目ばかり気にしていたんです。

そんな私の心をいつもリセットしてくれたのが、「つどい」でした。参加するたびに青年部の仲間や先輩たちが 不安な気持ちを受けとめてくれたんです。そして、いろんな人の仕事に対する姿勢や考え方にふれることもできて、子どもたちのことを一番に考えて行動しよう、と保育士としての初心に立ち返ることもできました。そのおかげで、前向きに仕事を続けていくことができたんです。

昨年の春、4年目にして初めて、直接受け持つ後輩ができました。大学を卒業して保育士になったばかりのAさん。私にちゃんと教えられるのかな。そんな不安を抱えながら始まった彼女との日々は、戸惑いの連続でした。

Aさんは、消極的で、口数の少ないタイプ。仕事の説明をしても、小さな 声で「はい」と返すだけで、自分から質問してくることもない。いつも何を考えているのか分からず、保育士としてやっていけるか不安になるような後輩でした。でも、コロナ禍で、感染しない・させないように細心の注意を払って子どもたちと接している中、彼女のことに時間を割いている余裕はない。 自分のことでいっぱいいっぱいでした。

自分から知ろうとしていなかった

6月、オンラインで行われた支部の青年部のつどいに参加した私は、Aさんの話をみんなにしました。すると、みんなそれぞれに職場でどうなのか話し始めました。その中で、「相手に変わってもらおうとするんじゃなくて、自分が変わる努力をしている」という仲間の言葉に、ハッとさせられたんです。Aさんのために、私は何かしていただろうか、と……。

私自身、新人のとき、どれだけ不安だったか分かりません。Aさんも、そんな不安を抱えているかもしれない。彼女が何を思っているか、そもそもどんな人なのか、自分から知ろうとしていなかったなと気がついたんです。

それから、積極的にAさんに話しかけるようにしました。仕事のこと以外でも、「友達とは何して遊ぶの?」とか、趣味や好きなものの話とか、他愛のない会話も。すると、少しずつ彼女からも質問や相談をしてくれるようになり、仕事上のコミュニケーションもスムーズにできるようになっていきました。

それからしばらく経って、Aさんから、両親が離婚していること、母親を好きになれないこと、恋愛でうまくいっていないことなど、いろんな悩みを話してくれました。そして、「私、人に心を開くのにすごく時間がかかるんです」 とも……。きっと今まで、ひとりでたくさん溜め込んできたんだろうな。これからもっと、彼女に寄り添っていこう、力になろうと決めました。

そんな中、支部のオンラインつどいでのことです。ある妙一会の子のお母さんが、幼稚園の先生に自分の子育てを責められるような言い方をされ、辛い思いをしたと泣きながら話していました。でも、その言葉からは、お子さんを大切に思うが故の子育ての苦悩や葛藤も痛いほど伝わってきたんです。つどいが終わってすぐ、そう感じたことを伝え、「一人で抱え込まないでください。私も力になりたいです」と話しました。すると、聞いてもらってスッキリしたと喜んでくれ、今後も何かあったら相談したいと言ってくれました。そのとき、私が気づいていないだけで、辛い思いを抱えている保護者はいるのかもしれないと思ったんです。

それから、自分が働く幼稚園でも、子どもたちのお迎えのときに保護者の方と積極的に話すようにし、その日のお子さんの様子や、お子さんの良いところを丁寧に伝えることを心がけました。保護者の方からは、「コロナ禍で保護者同士の関わりが薄くなって寂しいんです」という声を聞きました。そんなやり取りをきっかけに、最近では、お家でのお子さんの様子を自分から話してくれる保護者の方もいます。

※「第九支部妙一会オータムスクール」でのひとコマ(2019 年 9 月)

※「第九支部妙一会オータムスクール」でのひとコマ(2019 年 9 月)

子どもたちが楽しく、健やかに成長できるように。それが保育士として一番大切なことだと思います。でも、一緒に働く仲間、保護者のみなさんも、様々な不安や悩みを抱えていると思います。Aさんとも、彼女が幸せになっていけるようにもっと関わっていきたい。青年部や妙一会の活動を生かして、保護者同士が本音で話せる場もたくさんつくっていきたい。それも私にできる社会貢献。これからも頑張ります!

※弥勒山で、支部の妙一会の子どもたちと(2019 年 11 月)

②人を思う仲間がいる。 すごく嬉しくて、心強い!〜Myおせっかいstoryその2〜

悩んでいるときに、手を差しのべてくれた職場の先輩がいた。今度は自分が周りの人の力になっていきたい。そんな気持ちで日々、人と関わっている青年がいる。令和2年6月「Myおせっかい」月間賞を受賞した妹尾道子さんに話を聞いた。

手を差しのべてくれた。 そのあたたかさが忘れられない

8年前、母と一緒に弥勒山に参加したことがきっかけで、霊友会活動に取り組むようになった私。人の役に立とうと頑張っている仲間たちと出会い、地元のつどいやイベントで人前に立つ経験を積み重ねる中で、自分の意見をはっきり言えるようになったり、小さなことで悩まない心に少しずつ変わることができました。

霊友会の活動を始めた当初は、イベ ントに人を誘うことはできても、教えを伝えるなんてできないと思っていました。でも、ある先輩に「イベントに誘った友達は、自分が大事に思っている人じゃない? 友達にも幸せになってほしいなら、導こうよ」。そう言われてハッとして。自分が変われる喜びを他の人にも味わってほしい。共に幸せになりたい。そんな気持ちがだんだん芽生えてきたんです。

昨年開催される予定だった『開教100年』記念イベント「活き生きスマイルFes」。私はその実行委員として、 周りの人に参加を呼びかけていました。そのときに思い出したのが、職場の先輩・Aさんのことでした。

Aさんはいつも元気で、周りの人を気遣ってくれる人。私が就職して間もなく、人間関係に悩んでいたときにも、 手を差しのべてくれました。同僚にきついことを言われて悔し涙を流したとき。何でこうも上手くいかないのかなって落ち込んだとき。どんなときもじっくり話を聞いてくれました。時には「妹尾さんは自分だけが正しいと思ってるんじゃない?」と、少し厳しめのアドバイスをくれたことも……。そうなのかなって、Aさんの言葉を振り返りながら、部署の人たちの立場に立って考えたり、自分から積極的にコミュニケー ションをとるようになりました。少しずつ人間関係が良くなり、前向きに仕事ができるようになったんです。

そんなAさんを「スマイルFes」 に必ず誘おうと決めました。当時はお互い忙しく、職場でも顔を見かける程度。ある日、仕事終わりにロッカーで偶然会いました。そこで、「最近どうですか?」と声をかけました。

今度は私が力になりたい!

いつものように「元気よ」とニコっとされるかなと思っていたら、そうではなくて。「今私、いろいろ大変で。もう精いっぱいなんよ」。ため息まじりに呟きました。

Aさんのそんな姿を見るのは初めてのこと。あまりにも予想外で、返す言葉が見つかりませんでした。Aさんにはお世話になったから、今度は私が力になりたい。でも、何ができるだろう。 そう思いながら帰宅した後、「スマイル Fes」のゲスト予定だったアルケミストの曲『あの空』を思い出しました。 実は当時、「スマイルFes」ステージ 班の責任者として、プレッシャーを感じていました。でも、その曲を聞いて随分励まされたから、Aさんにも聴いてもらおうと思いつきました。プライベ ートで大変だと聞いていたので、急に連絡して迷惑じゃないかな。少しためらいましたが、思いきってLINEで曲を送信。さっそく「ありがとう。元気がでたよ」と返信が届きました。

次の日の朝、Aさんから声をかけられました 。「 昨日はありがとう 。 あの曲 、本当に良かった。涙が出た。私、涙が出るんだってびっくりしたよ」と。Aさんは離れて暮らす親族のことで本当に大変だったそうです。泣く余裕すらないぐらい、気を張り詰めていたんだな。少しでも力になれて良かった。何だか私のほうが元気になれた気がしました。

それ以来、Aさんとは元気がでる曲や癒される写真を送り合うようになりました。相手を思い、関わる大切さをAさんから教えられたんです。

友達を見習って、「ほっとかない、ほっとけない」

昨年、新型コロナウイルス感染症の拡大で「スマイルFes」やその他のつどいが中止に。緊急事態宣言が発令されてからは、直接人と会う機会が減っていきました。そんな中でも、何とか人と関わっていこうと、地元の仲間や友達とオンラインでつどいを開いていきました。「産休中でせっかく時間があるから、いつもよりたくさんお経をあげてみる」。そう言ってくれた友達もいました。コロナ禍でも前向きに過ごしている姿に、励まされました。

※妹尾さんと友達が一緒に開いているオンラインつどいの様子

※妹尾さんと友達が一緒に開いているオンラインつどいの様子

その中で、昨年11月8日、「全国青年のつどい」に福山に住む友達と一緒にオンラインで参加したくて、会いに行きました。

当日、彼女はすごく喜んでくれました。つどいでは、前田康喜青年部部長が話されていた、青年部スローガン「ほっとかない!ほっとけない!となりの人から世界まで」にかける思いを聞いて、いろいろ振り返ったようです。グループミーティングでこんな話をしていました。

「この前、ママ友と一緒に子どもを公園につれて行ったら、3歳ぐらいの男の子がひとりぼっちで『ママ、ママ』って、お母さんを探していたんです。迷子かな。どうしよう、って思いながら声をかけようとしたんですけど、ママ友に『今は誘拐と間違われるから声をかけないほうがいいよ』って言われて。 仕方なく声をかけずに男の子を見守って、無事にお母さんと会えたところを見届けてから帰りました。でも、前田部長の話を聞いて、声をかけづらい世の中だけど、一歩踏み込んでいくことが大事なんだなって。次は迷わず声をかけて、助けてあげられる自分になりたい」。

彼女の話に、胸が熱くなりました。身近に人を思う仲間がいる。それが、こんなに嬉しくて、頼もしいことだったなんて。私も彼女を見習って、「ほっとかない、ほっとけない」自分になろうと、あらためて決意しました。

一緒に「Myおせっかい」に取り組 む仲間の輪を広げて、たくさんの人を元気にできるように、これからも周りの人と積極的に関わっていきます。

※いつも支えてくれる母親(右から2番目)、支部の仲間(右端)、会員である友達と(2018年中国ブロックミニ弥勒山セミナーで撮影)

※いつも支えてくれる母親(右から2番目)、支部の仲間(右端)、会員である友達と(2018年中国ブロックミニ弥勒山セミナーで撮影)

③「Our おせっかいトークライブ~社会の問題に目を向ける~」〜青年たちの実感エピソード〜

ここでは、「Our おせっかいトークライブ~社会の問題に目を向ける~」で登壇した青年たちのエピソードと前田青年部部長の声を紹介する。

地元の小学生たちにボランティアで剣道を教えています。子どもたちと接する中で感じているのは、自分さえよければいいという子が多いこと。未来を担う子どもたちのために、思いやりの心を伝えたい。そのためには、まず自分が実行しようと、子どもたちの様子をよく見て、元気がない子は励ます。保護者にも同じように接してきました。

その中で子育ての悩みを相談されるようになり、霊友会に入会したお母さんもいます。彼女はつどいで先輩ママやいろんな立場の人とふれ合い、話を聞いてもらうことで元気になっていきました。親子でつどいに参加し、楽しそうにしている姿を見ると、本当に嬉しい。これからも思いやりの心で子どもたちや会員さんと関わっていきます。

〈第五系青年部責任者 福原大貴さん〉

私が勤めている NPO 団体には、多くの子どもたちから相談が寄せられます。「家に居場所がなくてつらい」「死にたい」。さまざまな問題で苦しんでいる彼らに共通しているのは、身近に話せる人がいないということ。そんな人たちのために、つどいで何でも話し合い、ずっと関わり続けられる、霊友会の仲間のような関係が、世の中でもっと必要だと感じるようになりました。だからこそ、普段からもっと人に寄り添っていこう― 。今、友達や近所の人など、身近な人に導きの声をかけています。幸せになる人が増えるように、霊友会活動も仕事も頑張ります。

〈青年部執行部 平水利憲さん〉

自分でできるつどいでとなりの人を元気に、笑顔に

「ほっとかない! ほっとけない! となりの人から世界まで」。この青年部スローガンを口にするたび、周りの人たちの「ほっとかない」気持ちと行動のおかげで、今の私の幸せがあるんだと強く感じます。

私は以前、仕事で悩み会社を辞め、引きこもっていた時期がありました。弱い自分を見せたくなくて、誰にも相談できない。兄弟が頑張って仕事をしている姿を見るのもつらい。そんな私のために、親・兄弟、霊友会の先輩や仲間たちがしょっちゅう連絡をくれて、つどいに誘ってくれたんです。怒られると思って恐る恐る参加した私を、どの人も優しく励ましてくれました。そんな関わりの中で、少しずつ立ち直ることができたんです。

今、世の中を見てみると、自らの命を絶つ若者、親に愛されない子ども、子どもを虐待してしまう親 ……など。一人ぼっちで苦しんでいる人たちがたくさんいます。そんな人たちを絶対にほっといてはいけない。

今年は、霊友会青年部が一丸となって、つどいを開いていきましょう。お昼休みや仕事帰りなど、日常のあらゆる場面がつどいになります。コロナ禍の今だからこそ、人と積極的に関わることが大事なんです。みんな元気に、笑顔になっていけるように、共に動き出しましょう。

〈前田康喜 青年部部長〉

※写真はイメージです。本文の登場人物とは関係ありません。

<

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

>