- TOP>

- ボランティア一覧

REIYUKAIボランティア

REIYUKAIボランティア

REIYUKAI

ボランティア

2025.4.1

人に喜んでもらえることが

一番楽しい!

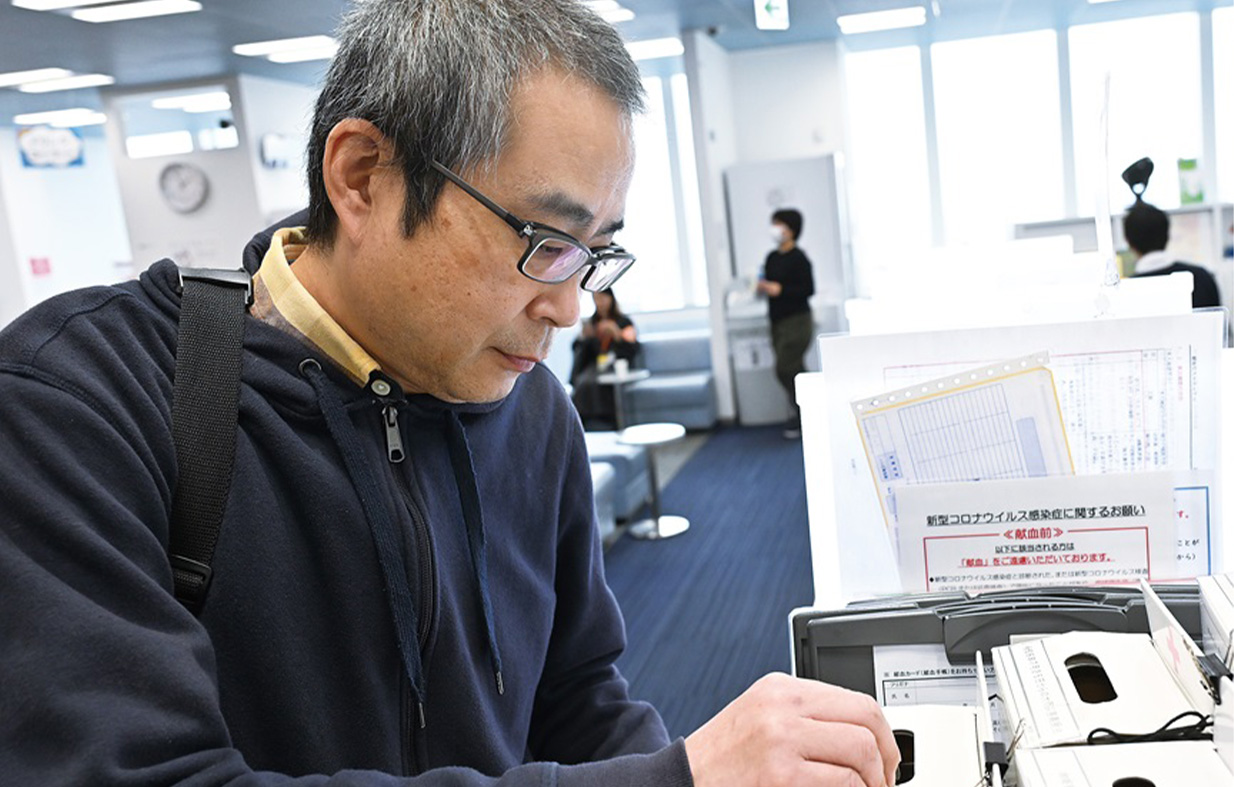

PC要約筆記・ボランティア 尾本 信彦さん(50歳)

名古屋市の献血ルームにて。尾本さんは定期的に献血をしている(左)

「あしなが育英会」への協力や献血など、精力的に社会貢献活動に参加している尾本信彦さん(50歳)。東日本大震災や能登半島地震の被災地には、霊友会の仲間と共に災害ボランティアとして参加。3年前からはPC要約筆記ボランティアを始め、第二十三支部決起大会や弥勒山「三者のつどい」などで要約筆記を行う。

中学でボランティアを始めてから、40年にわたって取り組んできた社会貢献活動の原動力について話を聞いた。

めぐりめぐる「恩送り」の輪

昨年5月、石川県輪島市内で行われたチャリティウォークラリー『GOTCHA! WALK』2024に尾本さんはボランティアとして参加(右から2人目)。仮設住宅も立ち並ぶ被災地を見つめ、「ほんの少しでも元気を届けたい」と話した

| 特別なことではなくても誰でも人の役に立てる

中学校時代はボランティア部に所属し、高齢者施設で利用者の話し相手として傾聴ボランティアを行っていた尾本さん。当時は他人(ひと)とのコミュニケーションや人前に出ることも苦手だったという。そんな中、友達にボランティア部に誘われて「じゃあ入ってみるか」と、軽い気持ちで入部した。

高齢者施設への慰問が主な活動でしたが、利用者さんの話し相手になるくらいしかできませんでした。でも、特別なことじゃないのにとても喜ばれて、「ぼくにも人に喜んでもらうことができるんだ」という自信につながりました。

「ボランティアを続けていくには、無理をせずにやっていくのがいいよ。自分のおじいちゃん、おばあちゃんに会いに行くくらいの気持ちで、気楽に楽しんでいきましょう」という顧問の先生の言葉に、肩の力がすっと抜けたのを覚えています。

| 不登校の友達を誘った弥勒山セミナーが転機に

中学2年生のとき、夏頃から不登校になったM君というクラスメートがいた。彼を元気づけたいという思いで、尾本さんは「青年の弥勒山セミナー(学生班)」に誘った。

M君は学校ではおとなしく、あまり笑わない子でした。でもぼくとはよく会話し、よく笑いました。それで、「学校以外にM君の居場所が見つかれば元気になるかも」と考えました。弥勒山には、同じ年代の仲間がたくさんいるので、何かのきっかけになるかもしれないと思ったのです。

一般的に学校だと、人からどう見られているか気にしてしまって、本当の自分をなかなか見せることができません。でも、弥勒山であれば普段の自分を知らない人が日本中から集まるから、自分らしくいられると思います。

ぼくはM君の本当の姿を知っているので、弥勒山でなら彼らしくいられるのではないかと思って誘ってみました。弥勒山でのM君は、よくしゃべり、よく笑い、とても生き生きしていました。セミナー後には、「すっごい楽しかった!」と本当に喜んでくれました。

尾本さんは友人が楽しそうに笑ってくれたことを、今でも忘れられないという。この体験を機に、人に喜んでもらえることをしたい、と強く思うようになったと語る。

| 一番好きな言葉は「恩送り」

専門学校を卒業した後、尾本さんはIT関係の仕事に就いたが、睡眠時間がほとんど取れない激務の日々が続いた。その後何社か経験し、現在は薬の配送業務を行っている。すでに両親が他界している尾本さんにとって、自分のことを家族のように思ってくれる霊友会の仲間がいることに救われるという。

青年時代から壮年になった現在まで、いろんな方が「体の調子はどう?」「ちゃんと食べてる?」「大丈夫? 仕事はどう?」とぼくを気にかけてくださいます。

霊友会のみなさんの支えには、言葉で言い尽くせないほど感謝の気持ちがあるんです。何より、そのありがたさに気づくことができる心を育ててくれた両親、そして霊友会の先祖供養の教えのおかげですね。

そうした感謝の気持ちを多くの人に返していこうと、献血や被災地への災害ボランティアなど、様々な社会貢献活動に取り組んできた尾本さん。「あしなが育英会」への寄付では、寄付を受け取った子どもたちから直筆の手紙が届くこともある。

「今、こういう学校に行って、頑張っています」「私の夢は◯◯です」という手紙を読むと、胸が詰まります。彼らが大人になったときに、自分たちがしてもらったことを別の人にもしてあげてほしい。

僕の一番好きな言葉は、「恩送り」です。恩返しとは少し違い、もらった恩を別の人に送っていくことです。ぼくたちがさせてもらったことを、その子たちがいつか、誰かにしてあげてくれたらいいな……そんな思いです。ぐるぐると回っていけば、良い循環が生まれます。誰か1人を喜ばせることができれば、それが大きな流れとなって、より多くの人たちの幸せにつながっていくのだと信じています。

能登半島地震の被災者宅の片付け。崩れてしまったタンスを2人で持ち上げて直す尾本さん

今年3月に岩手県大船渡市で起きた山火事の災害支援募金に寄付

| 要約筆記に取り組んで得た新たな気づき

尾本さんは、以前から弥勒山「三者のつどい」に参加するかどうかを悩んでいた。障がいのある人のために自分にできることは、ほとんどないだろうという思いがあったからだ。

しかし3年前、霊友会青年部時代からお世話になっている先輩に勧められ、パソコン要約筆記と出合う。それから聴覚障がいのある女性に誘われ、弥勒山「三者のつどい」にボランティアとして初参加した。

2023年、弥勒山「三者ふれあいのつどい」(夏班)で気心知れた仲間たちと要約筆記ボランティアをする尾本さん(中央)

長年の付き合いがある彼女とは、伝わりやすいようにいつもゆっくり口話をします。冗談を言い合ったりお互いに笑い合ったり、一緒につどいを開いたりもしています。

あるとき、他者とのコミュニケーションに苦労している障がいのある人がいることを聞きました。そんな方たちにとって、要約筆記は、意思を伝達する大切な手段。ぼくの得意なパソコンを使うことも聞いて、これならぼくにもできると思いました。

始めたばかりの頃は、その場で聞いた話の要点をつかんで言葉を短く変換する、要約筆記の難しさに苦労したという尾本さん。しかし、「時には想定外の事態も起きますが、あきらめずに、仲間たちとやり切った後に分かち合える充実感は、他にありません」と言う。

少しずつ経験を重ねてきた今では、身近にいる聞き取りで困っている方たちに、自分の得意なことでお役に立てていることにやりがいを感じている。

ある行事で要約筆記を行ったときのことです。高齢で耳の聞こえが悪くなった年配の方から、「話している内容がスクリーンに文字で映されて、分かりやすくてすごく助かった」という声をいただいたのです。

弥勒山「三者のつどい」で、登壇者の発表の要約筆記がスクリーンに映し出される

そのときに、聴覚障がいをおもちの方以外にも、重要な役割を担っているんだと、喜びを感じると同時に、身が引き締まる思いでした。要約筆記というボランティアが、自分の思っている以上の多くの人の助けになっていることに気づかされました。

尾本さんは、誰もが平等に情報を得られる社会に貢献する要約筆記ボランティアにやりがいを感じている。要約した文字がスクリーンに映ることで、弥勒山「三者のつどい」やさまざまな行事に気軽に足を運んでもらうきっかけづくりにも貢献したい、と意気込む。

自宅でも要約筆記の練習に取り組む

こんなに素晴らしい要約筆記に、多くの方が興味を持ってくれたら、とても嬉しく思います。これからもできる範囲で気負わず続けていきます。「人に喜んでもらうことが一番」という信念を大切にしながら。

<社会貢献 まめ知識>

被災地のためにできること

支援の形は十人十色

地震や台風などの災害が発生すると、多くの人々が生活の基盤を失います。そんな時、募金や物資提供、ボランティア活動など、私たちにもできる支援があります。

最も手軽にできるのは募金です。災害支援を行う団体を通じて寄付すれば、被災者の食料・衣類・医療支援などに活用されます。また、最近ではスマートフォンから手軽に募金できる仕組みも増えており、SNSを通じた募金の呼びかけも広がっています。

被災地の復興が進んでいる段階では、地域経済の活性化にも役立ちます。被災地の特産品を購入する「ふるさと納税」や観光も、立派な支援の形です。被災地の企業の商品を購入したり、チャリティイベントに参加したりすることも復興の力になります。復興には長期的な支援が欠かせません。ことあるごとに被災地に関心を寄せて、自分にできる形で支援を続け、復興を後押ししましょう。